Cómo escondernos de la muerte

Ha venido a saberse esta semana que el Congreso de México ha recurrido a una fórmula salomónica el porvenir de las corridas de toros. Podrán celebrarse pero sin el menor derramamiento de sangre. A la portuguesa. Nada de varas ni de arpones. Y tendrá que limitarse el esfuerzo de la fiera, de tal manera que su lidia no excederá los 15 minutos.No cabe “solución” más aberrante. Es mejor prohibir los toros que despojarlos de su centro de gravedad. Se derrama la sangre en las plazas de toros, pero la tauromaquia constituye sin duda una frontera conceptual y semántica entre la crueldad y lo cruento. La crueldad implica una respuesta placentera al sufrimiento ajeno e innecesario. Es una reacción enfermiza y muchas veces patológica. Lo cruento se refiere al derramamiento de sangre. De acuerdo con la RAE «cruento» quiere decir «sangriento». Y los toros son un acontecimiento sangriento. De ahí proviene la connotación eucarística. Y el sinsentido que supondría despojar la corrida de toros de sus referencias nucleares: la sangre y la muerte.Es de suponer que el dogmatismo de las sociedades asépticas terminará neutralizando el rito eucarístico de la misa. Llegará el momento en que el sacerdote eludirá el trance de la muerte, la sangre y la transubstanciación, porque no es cuestión de recordar a los feligreses el incordio de nuestra inevitable finitud. Se trata de ocultarnos a nosotros mismos el momento último de la muerte. Existir existe, pero nos consuela la idea de la eternidad y el autoengaño de la permanente adolescencia. Enhorabuena. Escondiendo la muerte, pensamos haberla vencido. Es cuanto sucedió en las islas Baleares hace unos años con la decisión de perpetrar la corrida incruenta. «Corrida» e «incruenta» son conceptos antitéticos, pero el estado confusional de la sociedad contemporánea y el intervencionismo moral de la clase política -ahora en México- han conseguido conciliarlos en una grotesca fórmula pedagógica e hipócrita

Pedagógica porque las administraciones tutelares convierten al ciudadano en un niño, restringiéndole desde una hegemonía ética aquello que puede o no debe ver. E hipócrita porque los toros que se lidian en semejante simulacro –Portugal, y ahora, México– acaban en el matadero, despojados de su rango totémico, de su honor y de su valor eucarístico. Ni siquiera es original la iniciativa. Se le ocurrió en Las Vegas a un personaje llamado Don Bull. Y participaron de la aberración algunos toreros españoles. Accedieron a torear sin que los espectadores tuvieran noción alguna de la sangre ni de la muerte. Qué mejor lugar que Las Vegas para organizar una corrida de toros impostada. Porque es la capital mundial de la impostura. Y porque la idiosincrasia de la «ciudad libertina» requiere un amontonamiento de simulaciones para suspender la realidad misma.La ambición del territorio lúdico excepcional también es mentira —la ley se aplica con mayor escrúpulo que en ningún sitio—, pero redondea el placebo de la desinhibición en el mosaico ilusorio de las demás falsedades. El neón sustituye al sol. El aire acondicionado reemplaza el oxígeno. Y la corrida incruenta de Don Bull era tan mendaz como el canal de Venecia, la torre Eiffel o las pirámides egipcias, pero garantizaba al espectador, como en las de México, una experiencia que iba a preservarle de cualquier exposición a la muerte y los ritos que los humanos hemos creado para sublimarla, revestirla de liturgia, desafiarla desde la creatividad.

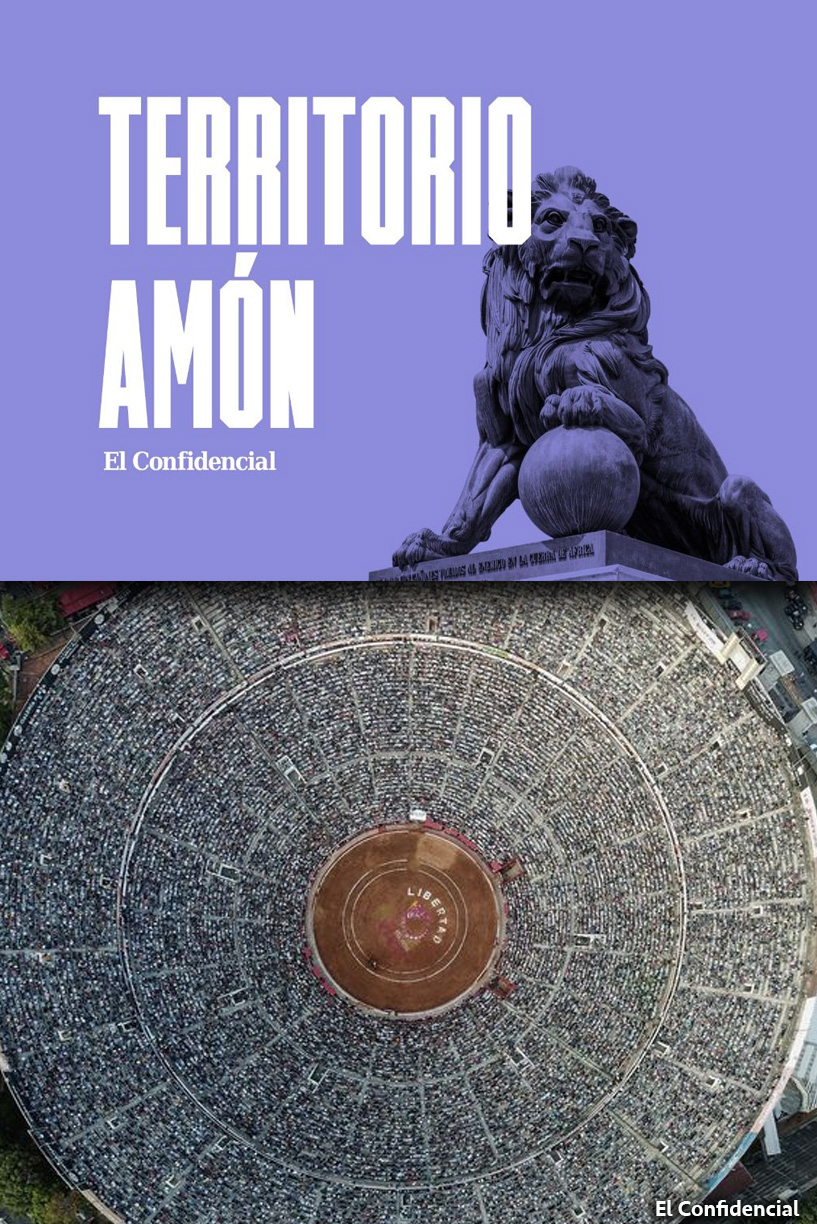

Es la danza de Eros y Tánatos. Suprimir del escenario al segundo actor implica dejar al hombre sin el centro de referencia. La tauromaquia no es un videojuego. La sangre se derrama de verdad, en su fórmula eucarística y en sus expectativas catárticas. La corrida de toros no suscita la violencia. Todo lo contrario: nos previene de ella y nos libera de ella.Un ejemplo bastante prosaico al respecto lo ofrece el orden y civismo con que se desenvuelven los espectáculos taurinos. Son los menos vigilados y expuestos a medidas de seguridad. Nunca se ha visto un detector de metales en Las Ventas ni en la Maestranza, ni se producen jamás desórdenes públicos. Ni siquiera en el sindiós de Pamplona.A los toros no se acude a celebrar la violencia, sino a liberarse de ella. Ocurre en otros acontecimientos de masas que amortiguan la responsabilidad individual con el comportamiento colectivo —el fútbol, más que ningún otro—, pero la tauromaquia se desenvuelve en un ritual más ordenado y contiene sus propios códigos de implicación coral. Empezando por la sincronización del olé. O por las palmas por bulerías en las tardes de gloria. O por la euforia general con que se agitan los pañuelos, reclamando los trofeos para el torero o la vuelta al ruedo del toro y hasta el indulto del animal. El sacrificio de la res implica un ejercicio de gravedad. No contradictorio con la connotación lúdica, pero ilustrativo de su dimensión purificadora. Es una vieja historia. Tan vieja y remota como el mito bíblico de Abel y Caín. Abel era el ganadero. Caín, el agricultor. Abel sacrificaba a los animales. Caín no podía hacerlo y terminó sacrificando a su hermano.

«Feliz el pueblo que es cruento en la Fiesta y no en la guerra», decía el historiador y crítico de arte Santiago Amón. Aludía a la comunión de la tauromaquia. Y prevenía del pecado original de los celtibéricos: el cainismo, no ya reflejado en nuestra tradición guerracivilista, sino expuesto con ferocidad y estremecimiento en el Duelo a garrotazos de Goya.La tauromaquia no establece otra diferencia que la del sol y la sombra. No para discriminar las localidades nobles de las plebeyas, sino para simbolizar el progreso de la oscuridad sobre la luz del ruedo. Las grandes tardes de toros suscitan las mejores sensaciones. La experiencia colectiva y la posibilidad de proyectarse en el torero precipitan un trance excepcional. La creatividad es la respuesta a la oscuridad. La fertilidad es la reacción a la agonía. Sin muerte no hay vida. Ni viceversa. No nos engañemos. Insisto. No nos engañemos.