La democracia es un sistema frágil ya desde su invención en la antigua Atenas. No hay sistema político más expuesto a la crítica permanente, los vaivenes de la discusión y la erosión del descontento.

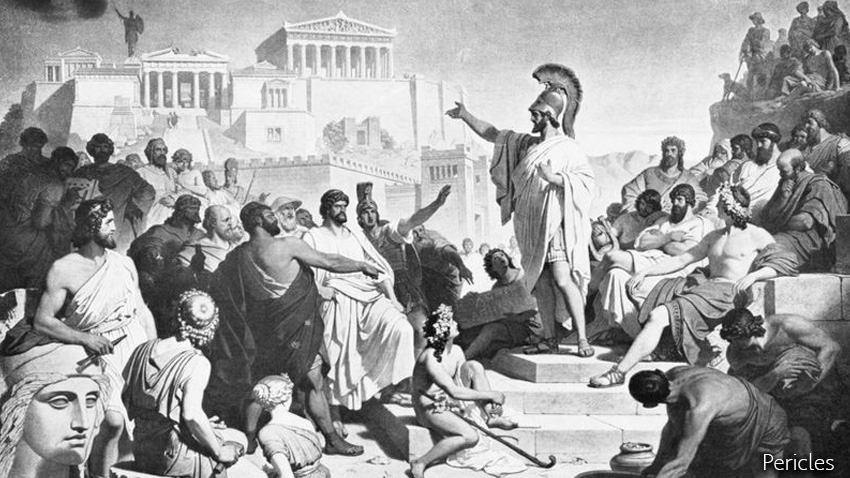

En la Antigüedad, la democracia ateniense duró, con intermitencias, apenas dos siglos. Vivió su apogeo bajo el gobierno de Pericles, que proclamó un exigente ideal para esta joven forma de gobierno. En un inolvidable discurso, recogido por el historiador Tucídides, Pericles definió las cuatro cualidades que, a su juicio, debía poseer el buen gobernante: primero, tener ideas sobre lo que conviene hacer; segundo, saber explicarlas con claridad para convencer; tercero, ser amante de la ciudad; y cuarto, no aceptar sobornos. Lo argumentó de una forma que mantiene plena vigencia: “El que sabe y no lo explica con claridad es igual que si no lo hubiera pensado; el que tiene ambas cosas pero no ama la ciudad, no mira por el bien de la comunidad; y si se doblega al dinero, todo se pierde por esa sola razón”. Estas palabras suponen un gran cambio de mentalidad: el gobernante ya no se define por su poderío guerrero o sus derechos divinos, sino por el servicio que prestará a los ciudadanos en su conjunto y por su fortaleza frente a la tentación del cohecho. Es esencial no plegarse al poder de la riqueza, porque la libertad de todos depende de los límites del dinero.